在全球化浪潮与文化创新的时代语境下,中国艺术传承正经历着传统与现代的碰撞交融。本书以“先行者”为核心视角,跨越千年文脉,聚焦书法、国画等,通过数十位传承者的实践轨迹,解码中国艺术绵延不绝的生命密码。

笔墨为桥,文脉为魂。本书以国画与书法的千年传承脉络为经纬,深度聚焦沈志鹤、张海、孙晓云、苏士澍等当代艺术大家的求索之路,既剖析他们笔下的技艺精髓,更挖掘其背后守护文化根脉的精神内核,铺展开一部兼具技艺深度、思想厚度与文化温度的传承史诗,为艺术爱好者、文化研究者及大众读者打开读懂中国书画传承的大门。

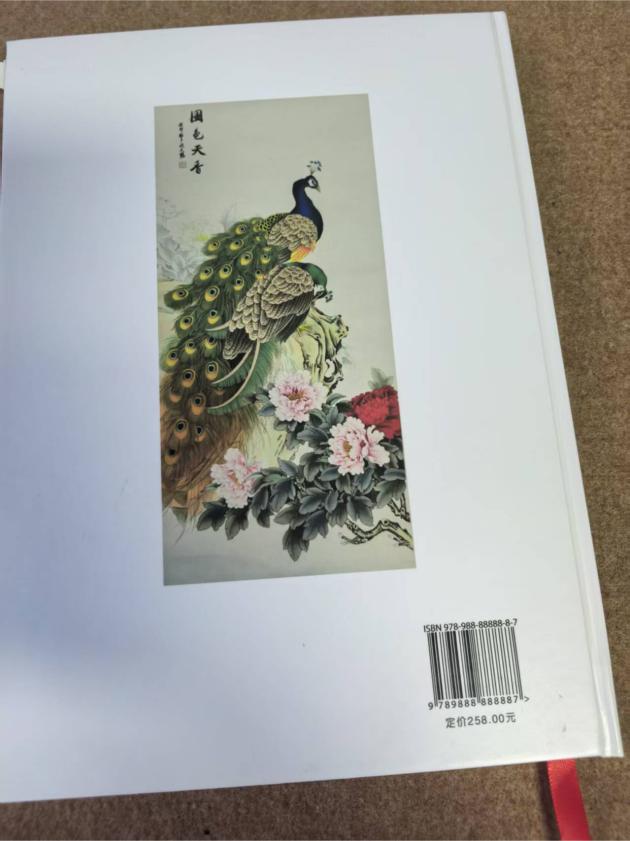

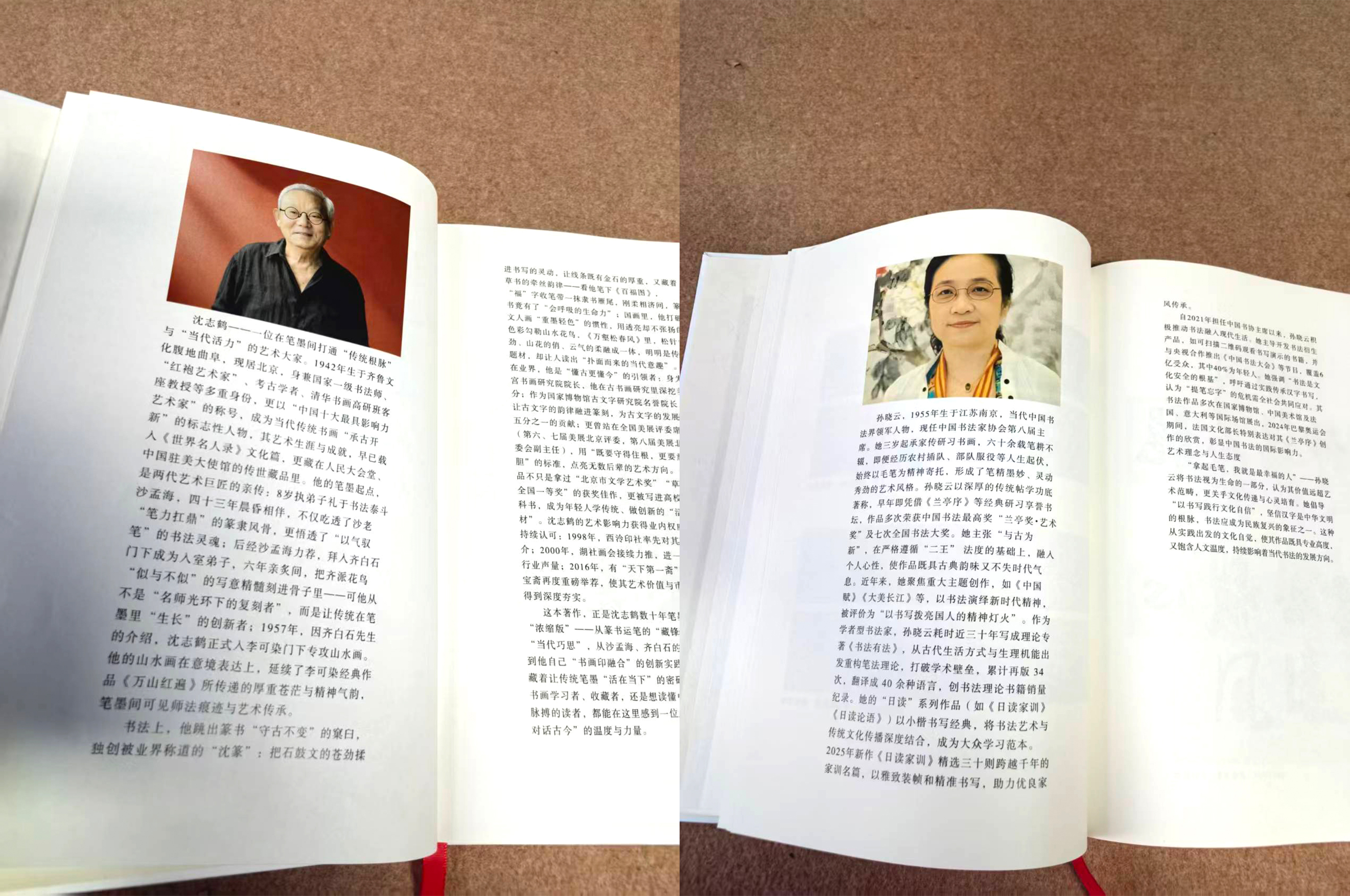

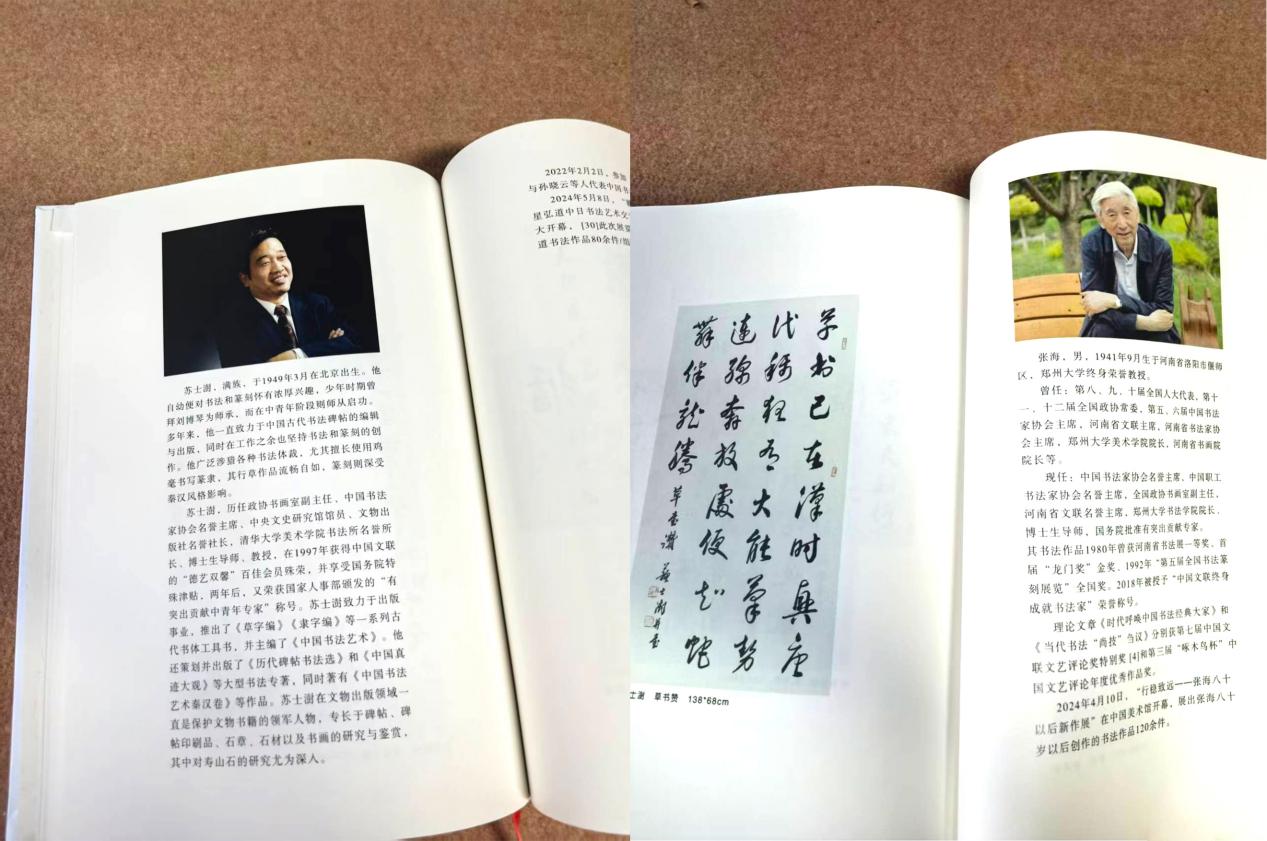

沈志鹤在书画创作与传承上成就斐然,独创“三破三立”的“沈篆”篆体把晋唐笔法与时代风骨相融合,既是对“文房四宝”承载的工具文化、“墨分五色”蕴含的技法体系的坚守,更是对“笔墨当随时代”的创新践行。他从小拜于沙孟海门下,悟透篆书“骨力”关键;他以丹青为语,在国画领域深耕六十余载,自幼受“齐派”笔墨熏陶,师法白石先生、李可染的清雅意趣,却不困于此,沈志鹤将“沈篆”的圆劲笔法融入笔墨之中。在《江南春早》系列中,他以传统披麻皴表现山水肌理,又融入西画光影技法,画面中若隐若现的沈篆体笔意勾勒出山脉轮廓,让江南烟雨既有古典意境又具视觉张力;《国色天香》则以工笔细描勾勒禽鸟姿态,用没骨法晕染花叶,鸟羽的纹理处理借鉴沈篆线条的凝练,尽显自然生机,不仅先后在法国卢浮宫“世界文化艺术展”、北京人民大会堂“中国当代书画名家展”等海内外顶级殿堂展出收藏,更曾作为国礼赠予多国元首。

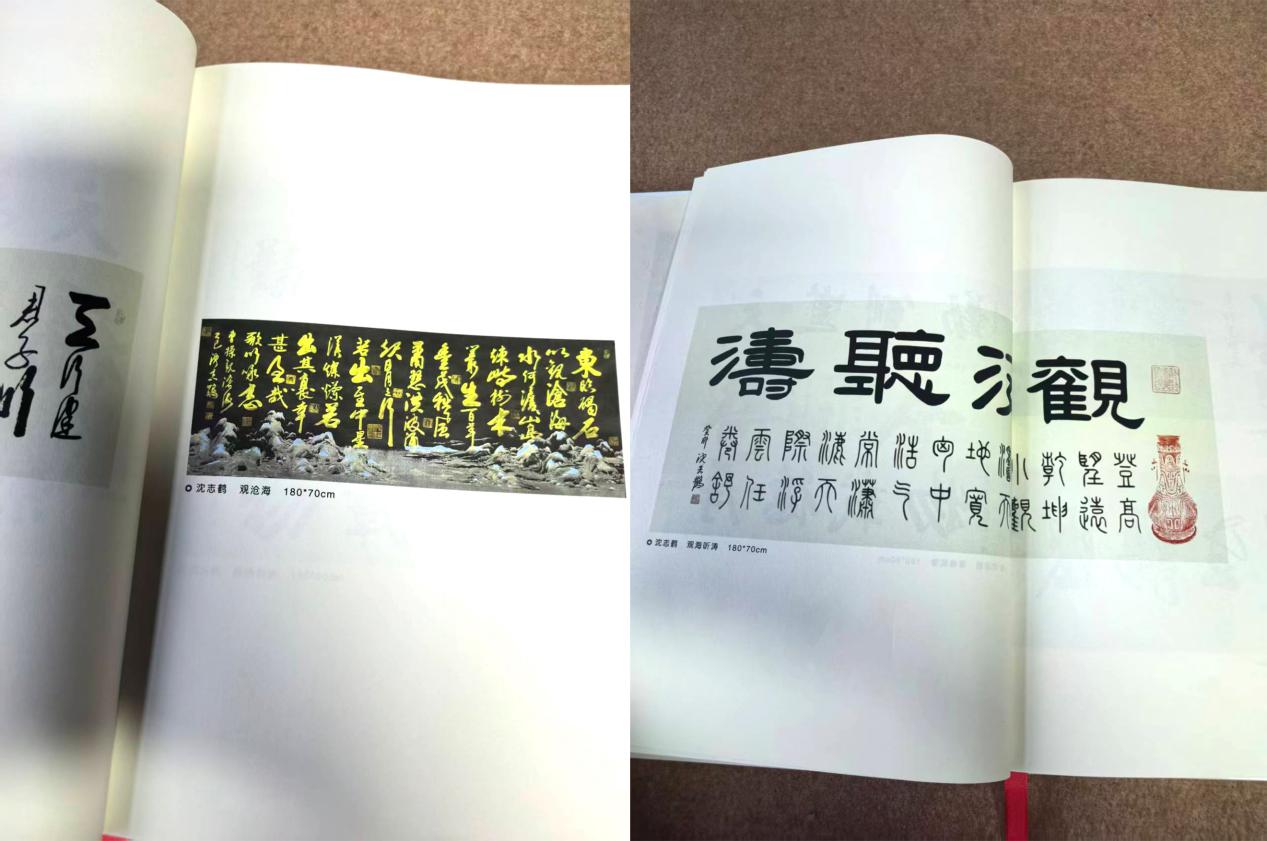

张海的书法之路,是一部“在传统土壤里开出创新之花”的修行史。作为扎根河南偃师(魏碑发源地)的书法家,他早年遍临《张猛龙碑》《郑文公碑》等汉魏名碑,练就扎实碑学功底,后突破碑帖界限,将隶书的庄重、草书的灵动熔于一炉,开创出“草隶”新风。他不仅以《张海书法》《张海小字行草书》等10余部作品集诠释“创造力的实现需以传统为基”的艺术理念,更以高等书法教育者的身份,在郑州大学设立书法专业方向,编写《书法鉴赏与创作》教材,培养出200余名专业书法人才。此外,他发起“张海书法艺术国际交流展”,先后在日本、韩国、新加坡等国举办展览,还捐赠建立“张海书法艺术馆”,馆内收藏从汉魏到近现代的书法碑帖拓片3000余件,免费向公众开放,让笔墨薪火在校园、社会与国际间持续传递,完美诠释“书写者”“教育者”“传播者”的三重担当。

孙晓云以“书法有法,与古为新”的理念,为当代书法传承注入女性视角的细腻与坚韧。自6岁握笔习书,六十载春秋里,她每日坚持“晨读暮写”,以“二王”帖学为根基,遍临《兰亭序》《祭侄文稿》等经典,逐渐形成“灵动秀劲、雅俗共赏”的书风——其小楷《道德经》全文近6000字,每字仅1.5厘米见方,却笔笔精到,横画如千里阵云,竖画似万岁枯藤,被书法界誉为“当代小楷标杆”;行书《唐诗三百首》则以流畅笔意串联经典,墨色随诗意起伏,尽显文字与笔墨的交融之美。除了创作实践,她更以15万字的传统经典书写(涵盖《论语》《中庸》等儒家典籍)与《书法有法》理论专著构建双重传承体系:前者用笔墨让经典“活”起来,后者则以“从握笔姿势溯源书法演变”的通俗视角,破解传统书法理论的晦涩之处,该书自出版以来26次再版,累计发行量超50万册,成为大众入门书法的“启蒙书”。作为当代极具影响力的女性书法家。

苏士澍则以“写好中国字,做好中国人”的信念,成为汉字文化守护与推广的“急先锋”。他深耕书法领域五十余年,尤擅鸡毫篆隶——鸡毫笔软而难控,他却能以娴熟笔法驾驭,其篆隶作品《千字文》笔力苍劲如老树盘根,线条粗细变化间尽显金石气,被赞“以软毫写硬骨”。而比笔墨更动人的,是他对汉字传承的使命感:作为书法出版领域的领军者,他主编的《历代碑帖法书选》丛书,收录从甲骨文到明清书法的经典碑帖120余种,其中《曹全碑》《九成宫醴泉铭》等分册发行量均超百万,抢救性整理了一批濒临失传的地方碑帖拓片;在教育领域,他推动“翰墨薪传”全国中小学书法教师培训项目,十余年间奔走全国130余所学校,牵头编写《中小学书法教育指导纲要》配套教材,培养7000余名书法种子教师,覆盖2000余所中小学。此外,他还发起“汉字文化巡展”,走进社区、乡村,用“书法+故事”的形式讲解汉字演变,让普通大众感受汉字之美,其守护汉字文化安全的毕生坚守,让“笔墨传承”成为连接传统与大众的纽带。

从画室案头堆积如山的秃笔废稿,到校园课堂里手把手的谆谆教诲;从书斋中对传统技艺的深耕细作,到国际舞台上对文化自信的生动传递——四位先行者虽深耕领域不同、传承路径各异,却共同诠释着同一命题:传统艺术的生命力,在于守正者对根基的执着,更在于创新者对时代的回应。本书不仅收录四位艺术家的代表作赏析、创作手稿及独家访谈,更梳理出国画与书法在当代的传承脉络与发展方向,让读者既能领略笔墨之美,更能读懂中国书画何以跨越千年而生生不息,进而感受中华文化传承的力量与温度。